章节小结

这篇小说片段通过一场家庭与职场交织的情感冲突,揭示了现代都市人际关系中的信任危机、权力操控与情感剥削。表面上是“未婚夫”钟彻揭发“小鲜肉”方羽辰的虚伪人设,实则是一场关于尊严、财产归属与情感控制的博弈。

谢晚与方羽辰的关系早已超越普通同事,但她以“清白”为盾牌,极力维护对方,甚至不惜牺牲与未婚夫的感情和道德底线。而方羽辰则巧妙地利用“弱者姿态”——哭诉、跳窗、强调被误解——来博取同情,构建自己“无辜受害者”的形象。这种“情绪勒索”式的表演,在群体压力下极具杀伤力。

更深层的是,钟彻作为长期隐忍的“被背叛者”,他的冷静揭露并非出于嫉妒,而是对事实的坚守。他提到的“30万共同积蓄”、“15万被挪用”等细节,说明他早有准备,也暗示这段关系中他始终处于被动付出的位置。而谢晚砸手机、指责他“泼脏水”的反应,暴露了她早已在情感与利益上倒向方羽辰。

整个场景像一场微型审判:法律与情感对抗,真相与表演交锋。最终,钟彻身体受伤、精神受创,却被反咬“逼人跳楼”,凸显了正义在情绪洪流面前的无力。

剧情解析

本章剧情始于钟彻拒绝结婚,引爆长期压抑的情感矛盾。他揭露方羽辰购房资金来源非法,直指其盗窃共同财产,这是全篇转折点。原本看似“年轻有为”的方羽辰瞬间暴露财务黑洞,而谢晚的激烈反应——抢手机、怒吼——反而坐实了钟彻的指控。

随后方羽辰展开反击,用“换衣服”“被冤枉”等带有羞辱感的叙述激发共情,并以跳窗制造危机,成功将自己塑造成受害者。这一系列操作完成舆论逆转,使钟彻从“维权者”变成“施暴者”。

最后钟彻被撞伤,肉体与精神双重崩溃,而谢晚冷冷质问“你满意了?”,标志着两人关系彻底决裂。这场冲突不仅是爱情的终结,更是价值观的彻底对立:一方追求真相与公正,另一方选择逃避与表演。

精彩节选

连带着谢晚的脸色都有些难看。

就在她皱眉开口瞬间,我冷声打断。

““我不会娶谢晚的。都给我滚出去,少烦!” ”

我的冷漠让所有人一愣。

方羽辰 嘴唇哆嗦着,立刻红了眼眶。

“晚晚姐,要不我辞职吧!别搅黄了你婚礼……”

谢晚一下子急了,放下方羽辰的手捉住我的肩膀。

钟彻 陆若曦 方羽辰电子书">

钟彻 陆若曦 方羽辰电子书">

“阿彻,我和羽辰就是正常同事关系!你为什么总是不相信!”

老陈不屑地嘟囔。

“嫉妒自己不如人家年轻帅气呗!”

“就是,羽辰这么年轻有为,靠自己都买房买车了,辞职了是我们组的损失啊!”

原来他是这样塑造自己人设的。

我忍不住笑出声。

“他靠自己买的房?首付偷的谁的钱不知道吗?”

“我和谢晚一起攒得30万,我的15万现在就还给我,否则我就起诉。”

房间一下子死一样寂静。

方羽辰勾住谢晚的小拇指求救。

他哪有钱还,他自己还欠着20万网贷呢!

“骗人的吧……”

我直接掏出手机就要联系律师。

刚刚还无动于衷的谢晚瞬间火了,一把抢过手机砸在地上。

“ “什么你的我的,那是夫妻共同财产!” 等我年底升职,再赚给你不就好了!”

“别污蔑羽辰了!”

我看着碎成蛛网的屏幕,声音依旧平静清晰。

“ “这不是污蔑,是盗窃。” ”

“我一个大男人在大城市打拼无依无靠……怎么受得了你这样泼脏水!”

他激动地指向我,像是遭到了极大的羞辱。

“上次晚晚姐车里的小雨伞,钟彻哥非说是我用的……”

“是!有几次酒局晚晚姐喝醉了,我帮她换的贴身衣物,该看的不该看的我都看见了,但我发誓,我和晚晚姐是清清白白的!你怎么能用这么肮脏的想法揣测我,践踏我的人格!”

话落,他嚎得撕心裂肺,转身就要往窗外跳。

同事们尖叫着去拉,谢晚扑过去死死抱住他腰。

在推搡中,我被重重撞倒,后腰扎在碎裂的输液瓶上。

谢晚面如寒霜:“你满意了?非要逼死他才肯和我结婚?”

后腰传来一阵钻心的绞痛,冷汗瞬下,我一个字也吐不出。

人物分析

钟彻(“我”):

理性、克制、有原则的男性形象。他在感情中长期付出却遭背叛,面对不公选择用法律手段维权,而非情绪化争吵。即使被撞伤、手机被砸,仍坚持说出“这不是污蔑,是盗窃”,体现其对事实与规则的尊重。他是唯一试图守住底线的人,却成为众矢之的。

谢晚:

情感混乱、立场动摇的女性角色。她曾与钟彻有婚约,却逐渐被方羽辰吸引,甚至为其辩护到不惜撕裂关系。她抢手机、怒斥钟彻的行为,显示出她已深陷情感盲区,宁愿否认事实也不愿面对背叛的代价。

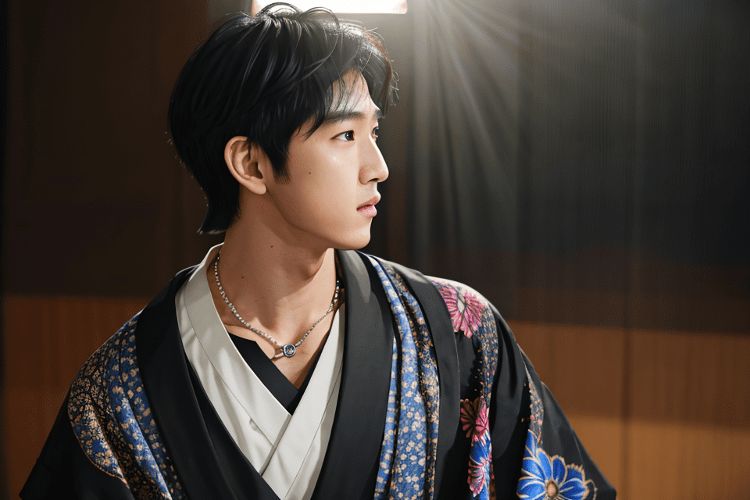

方羽辰:

表面清秀阳光,实则心机深沉的“情感投机者”。他利用年龄优势和“奋斗青年”人设赢得团队好感,暗中挪用他人财产,并通过“自残式控诉”反转舆论。他的“跳窗”不是真想死,而是精心设计的情绪武器,极具操控性。

老陈及其他同事:

代表群体盲区与从众心理。他们轻易相信方羽辰的表演,嘲笑钟彻“嫉妒”,反映出职场中情感站队往往胜过是非判断。

章节评论

评论一:

这一章节奏紧凑、张力十足,短短几段就完成了从对峙到爆发再到悲剧收场的全过程。作者巧妙运用对话推动剧情,每个人物的语言都极具性格特征——钟彻的冷峻理性、方羽辰的矫情表演、谢晚的偏执护短,构成一幅令人窒息的情感围猎图。

评论二:

值得警惕的是,本章反映了一种典型的“煤气灯效应”:方羽辰不断将责任转嫁,把钟彻的合理质疑扭曲为“人格践踏”,并通过极端行为(跳窗)制造道德绑架。这种心理操控在现实亲密关系中极为危险,而旁观者的沉默或附和(如老陈),进一步加剧了真相的湮灭。